Heute vor 75 Jahren wurde meine Geburtstadt Hildesheim durch US-amerikanische, kanadische und britische Einheiten bombardiert. 824 Menschen sind an diesem Tag ums Leben gekommen und zahlreiche Kulturgüter wurden zerstört. Hildesheim galt bis dahin mit seiner mittelalterlichen Innenstadt als Nürnberg des Nordens.

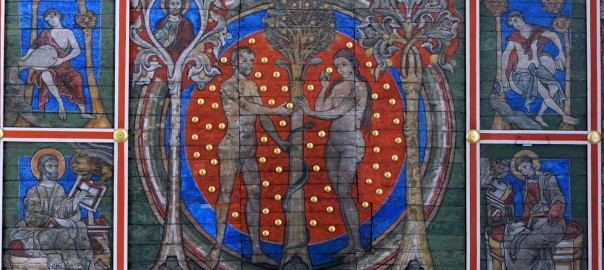

Direkt nach dem Krieg wurden die Kirchen wieder aufgebaut. Die Holzdecke der evangelisch-lutherischen Kirche St. Michael (siehe Beitragsbild) war vor dem Bombardement ausgelagert worden. Daher ist sie im Original erhalten. Auch der katholische Dom wurde wieder aufgebaut, an desen Rückseite der 1000-jährige Rosenstock, der in der Bombennacht verbrannt war, wieder erblühte. Ein erstes Rosenwunder hatte Kaiser Ludwig den Frommen zum Bau einer Kapelle bewogen, aus der letztendlich der Dom geworden war. Das Überleben des Rosenstocks gilt den Hildesheimern als das zweite Rosenwunder.

Seit 1985 gehören Dom und Michaeliskirche zum UNESCO Weltkulturerbe. Sie sind beide in vorromanischer Zeit vom Bischof Bernward in Auftrag gegeben worden, der ein Schüler des Mainzer Erzbischof Willigis war. Need I say more? Seit den 80ern wurden auch einige weltliche Bauten der Innenstadt rekonstruiert; allen voran das Knochenhaueramtshaus und der Umgestülpte Zuckerhut. Hildesheim ist heute eine schöne Mittelstadt mit rund 100.000 Einwohnern, aus der man ganz gerne stammen kann.

Die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Innenstädte werden nicht nur rechtsaußen kontrovers diskutiert. Ich denke, dass sie zum Ende des Zweiten Weltkriegs notwendig waren. Von deutscher Seite gab es einen unbedingten Kriegswillen, der genauso unbedingt gebrochen werden musste. Die Niederlage musste genauso total sein, wie der Krieg, den Goebbels im Sportpalast verkündet hatte, damit es später nicht zu einer weiteren Dolchstoßlegende kommen würde.

Nun ist Hildesheim aber meine Geburtsstadt und da wären Geburtstage doch ein viel passenderes Thema für einen Blog-Eintrag. Nach den Kirchen ist es wohl angebracht, eine Top-Five-Liste von theologischen Geburtstagskindern des 22. März zu erstellen (in zeitlicher Reihenfolge):

- Paul Gerhardt (1607–1676) – Wer schon einmal ein evangelisches Gesangbuch in den Händen hielt, muss diesen Menschen nicht mehr vorgestellt bekommen. Seine Lieder atmen die lutherische Theologie, als hätte er die Reformation selbst angestoßen. Besonders kennt man wohl Geh aus mein Herz und suche Freud und mein Lieblingsweihnachtslied Ich steh an deiner Krippen hier. Um ein wenig Mut zu machen folgt auf die Top-Five-Liste das Lied Befiehl du deine Wege.

- August Hermann Francke (1663–1727) – Wir bleiben in Mitteldeutschland, obwohl Francke in Lübeck geboren ist, und auch bei Kirchenlieddichtern. Aber vor allem kennt man hier die Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale. Die Gebäude zählen ebenfalls zum UNSECO Weltkulturerbe.

- Christoph Ernst Luthardt (1823–1902) – Es ist nicht nur der Tag, es ist auch die Region. Luthardt war Theologieprofessor in Leipzig. Er war mitbegründer der Allgemeinen evangelisch-lutherischen Konferenz, der Vorläuferorganisation des Lutherischen Weltbundes. Außerdem schrieb er Über die Darstellung des Schmerzes in der bildenden Kunst.

- Albrecht Goes (1908–2000) – Nun haben haben wir die Region verlassen. Goes ist nicht nur Theologe, sondern auch Schriftsteller gewesen. Häufig sah man ihn im Fernsehen das Wort zum Sonntag sprechen. Und er hielt am 30. August 1969 die Trauerrede bei der Beisetzung Erika Manns.

- Aleida Assmann (*1947) – Sie ist keine Theologin, sondern Ägyptologin und Kutlurwissenschaftlerin, hat aber gemeinsam mit ihrem Mann, dem Religionswissenschaftler Jan Assmann zu vielen auch Judentum und Christentum betreffenede Themen gearbeitet. Dafür bekamen sie gemeinsam schon einige Preise, auch einige, die sonst an Theologen vergeben werden.

Befiehl du deine Wege

und was dein Herze kränkt

der allertreusten Pflege

des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken, Luft und Winden

gibt Wege, Lauf und Bahn,

der wird auch Wege finden,

da dein Fuß gehen kann.

Dem Herren musst du trauen,

wenn dir’s soll wohlergehn;

auf sein Werk musst du schauen,

wenn dein Werk soll bestehn.

Mit Sorgen und mit Grämen

und mit selbsteigner Pein

lässt Gott sich gar nichts nehmen,

es muss erbeten sein.

Dein’ ewge Treu’ und Gnade,

o Vater, weiß und sieht,

was gut sei oder schade

dem sterblichen Geblüt;

und was du dann erlesen,

das treibst du, starker Held,

und bringst zum Stand und Wesen,

was deinem Rat gefällt.

Weg hast du allerwegen,

an Mitteln fehlt dir’s nicht;

dein Tun ist lauter Segen,

dein Gang ist lauter Licht;

dein Werk kann niemand hindern,

dein Arbeit darf nicht ruhn,

wenn du, was deinen Kindern

ersprießlich ist, willst tun.

Und ob gleich alle Teufel

hier wollten widerstehn,

so wird doch ohne Zweifel

Gott nicht zurücke gehn;

was er sich vorgenommen

und was er haben will,

das muss doch endlich kommen

zu seinem Zweck und Ziel.

Hoff, o du arme Seele,

hoff und sei unverzagt!

Gott wird dich aus der Höhle,

da dich der Kummer plagt,

mit großen Gnaden rücken;

erwarte nur die Zeit,

so wirst du schon erblicken

die Sonn der schönsten Freud.

Auf, auf, gib deinem Schmerze

und Sorgen gute Nacht,

lass fahren, was das Herze

betrübt und traurig macht;

bist du doch nicht Regente,

der alles führen soll,

Gott sitzt im Regimente

und führet alles wohl.

Ihn, ihn lass tun und walten,

er ist ein weiser Fürst

und wird sich so verhalten,

dass du dich wundern wirst,

wenn er, wie ihm gebühret,

mit wunderbarem Rat

das Werk hinausgeführet,

das dich bekümmert hat.

Er wird zwar eine Weile

mit seinem Trost verziehn

und tun an seinem Teile,

als hätt in seinem Sinn

er deiner sich begeben,

und sollt’st du für und für

in Angst und Nöten schweben,

als frag er nichts nach dir.

Wird’s aber sich befinden,

dass du ihm treu verbleibst,

so wird er dich entbinden,

da du’s am mindsten glaubst;

er wird dein Herze lösen

von der so schweren Last,

die du zu keinem Bösen

bisher getragen hast.

Wohl dir, du Kind der Treue,

du hast und trägst davon

mit Ruhm und Dankgeschreie

den Sieg und Ehrenkron;

Gott gibt dir selbst die Palmen

in deine rechte Hand,

und du singst Freudenpsalmen

dem, der dein Leid gewandt.

Mach End, o Herr, mach Ende

mit aller unsrer Not;

stärk unsre Füß und Hände

und lass bis in den Tod

uns allzeit deiner Pflege

und Treu empfohlen sein,

so gehen unsre Wege

gewiss zum Himmel ein.