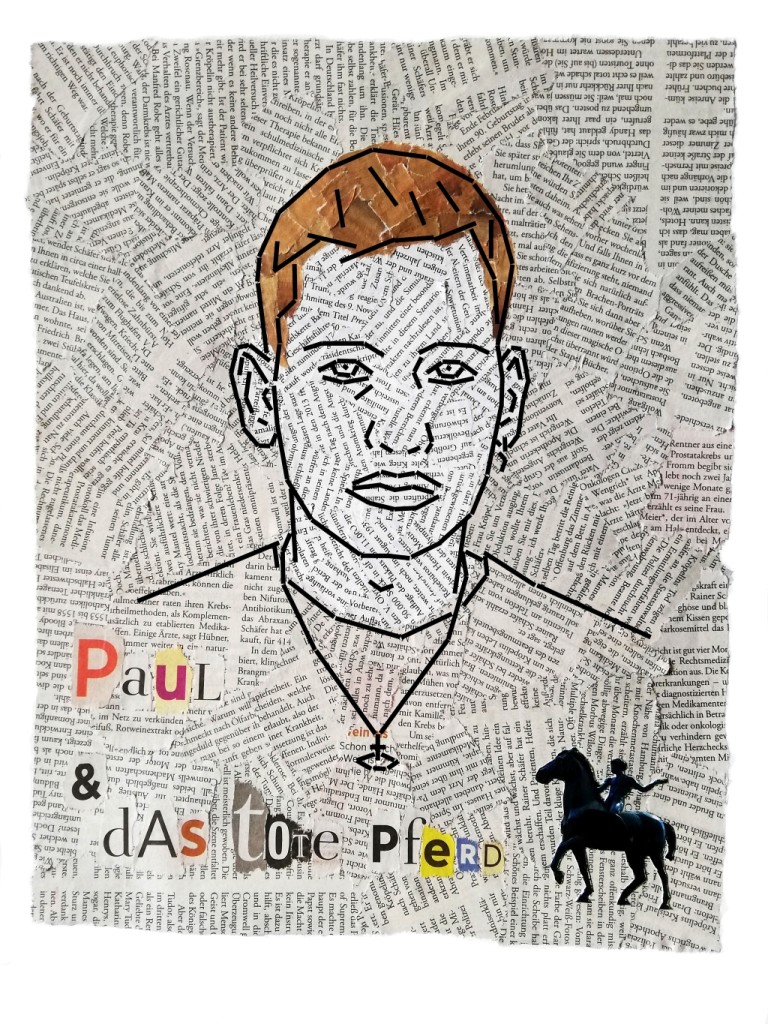

Das tote Pferd – die Dakota-Indianer nahmen es als ein redensartliches Beispiel dafür, endlich einzusehen, dass eine Strategie falsch ist: Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und in England weiß man, dass man durch das Schlagen eines toten Pferdes keine Verhaltensänderung bewirken kann.

In Wuppertal und Leipzig hat sich ein junges Künstlerkollektiv das tote Pferd genannt. Ich habe mit ihnen noch nicht über den Grund für ihren Namen gesprochen. Es ist gut möglich, dass sie sich der lebenspraktischen Sichtweise der Dakota verweigern.

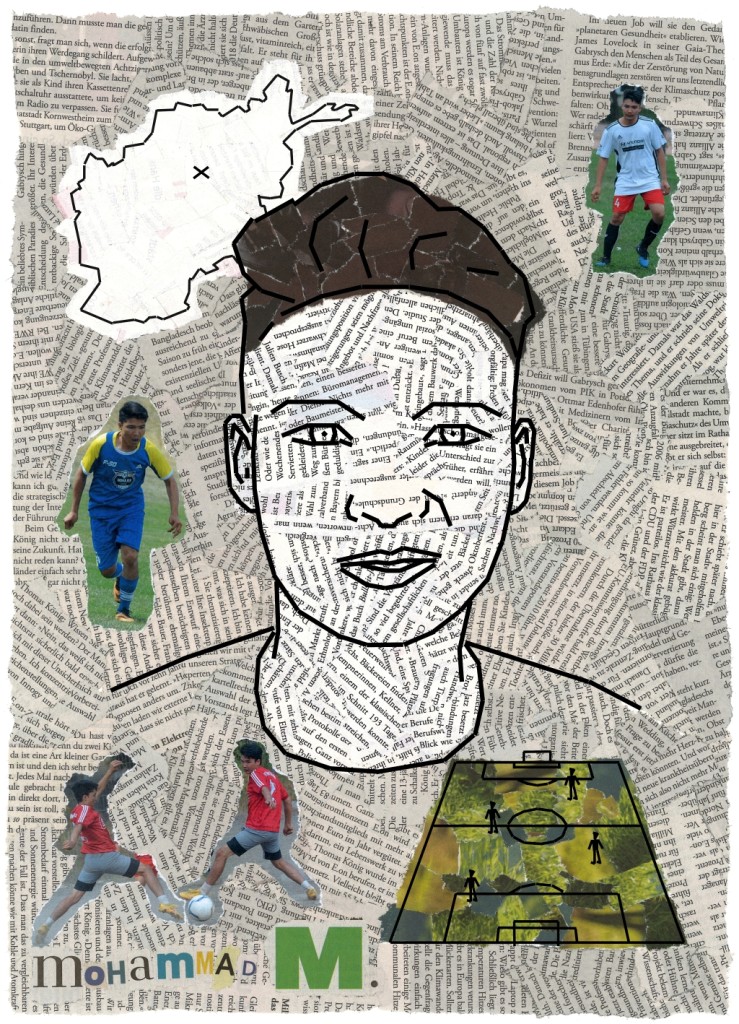

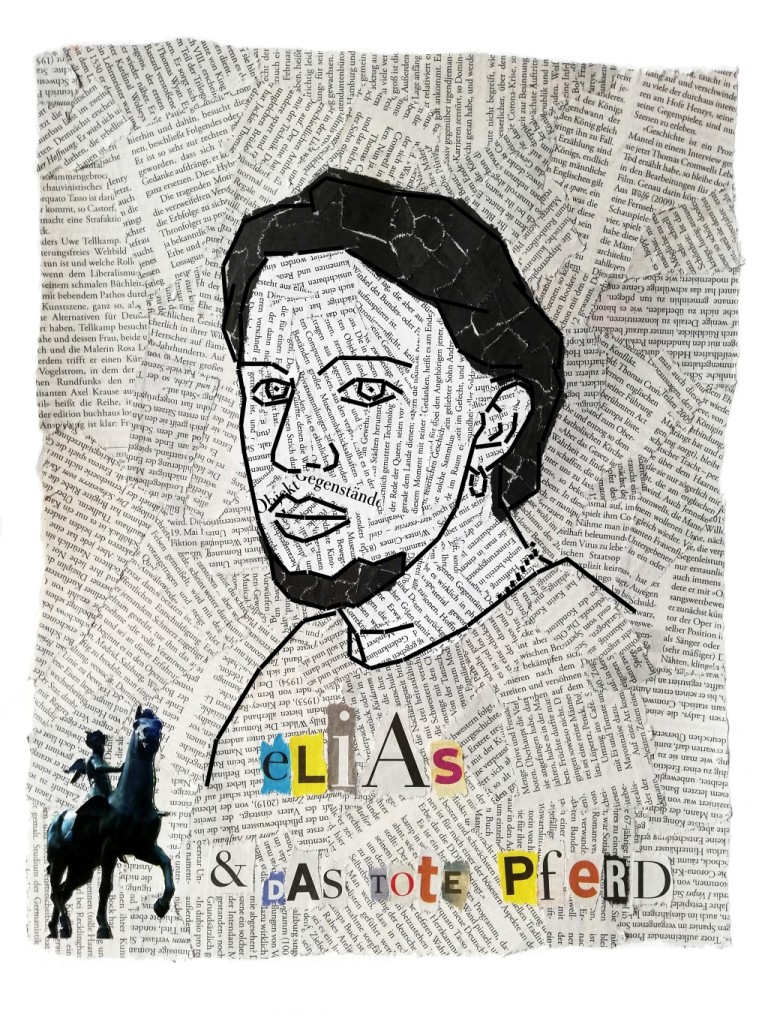

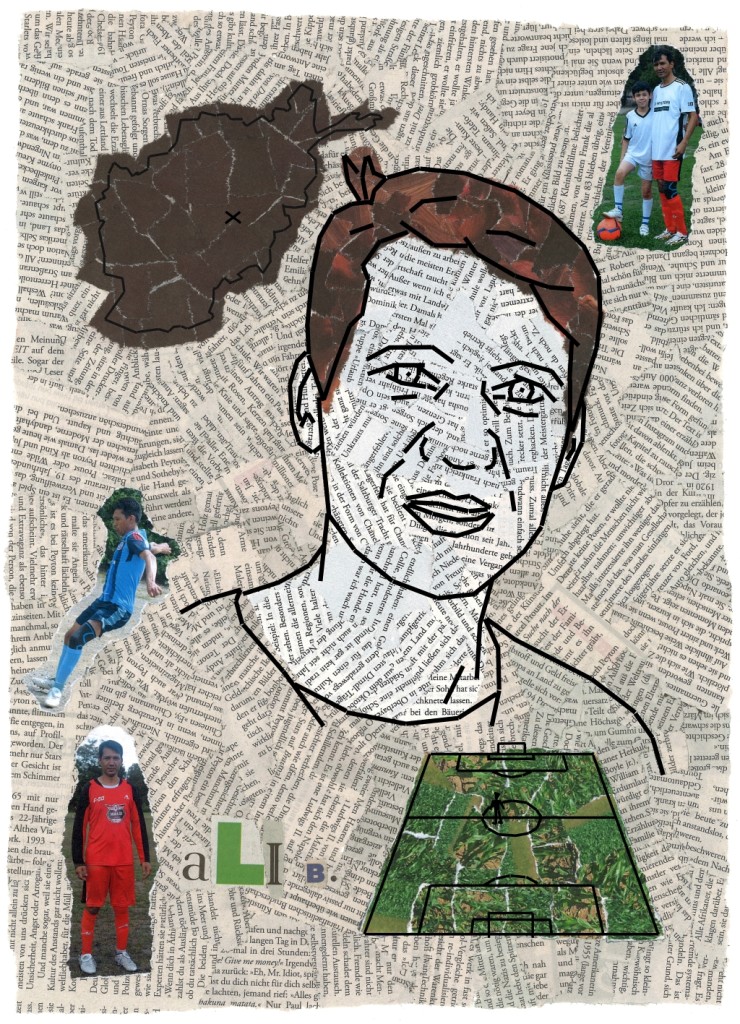

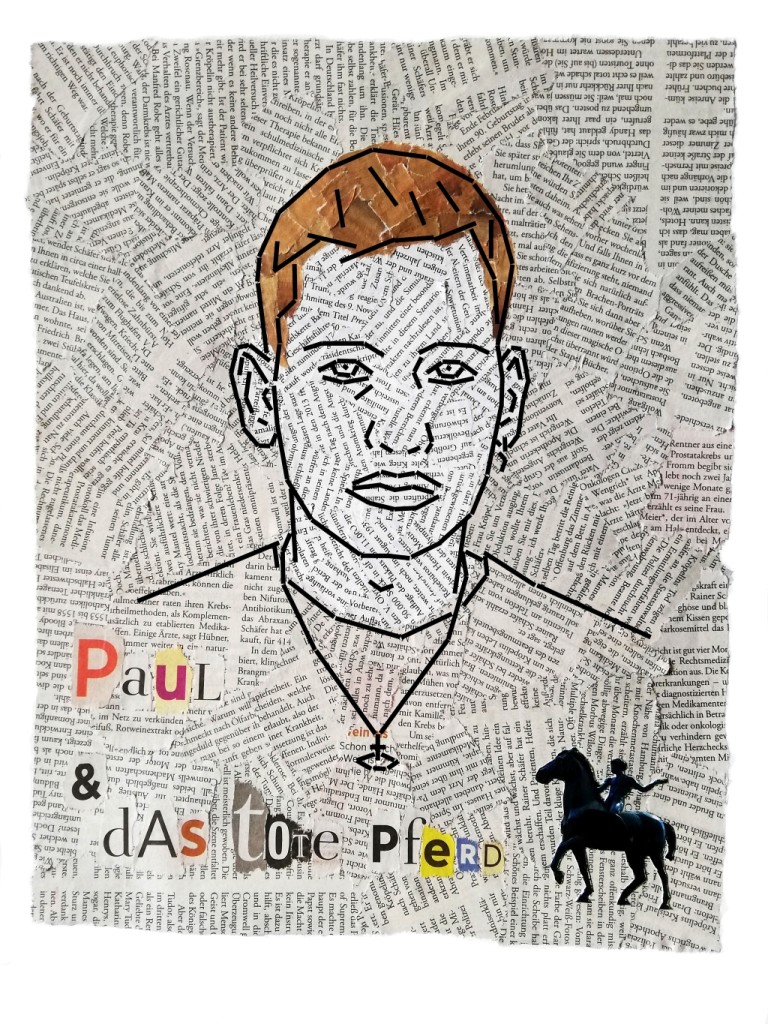

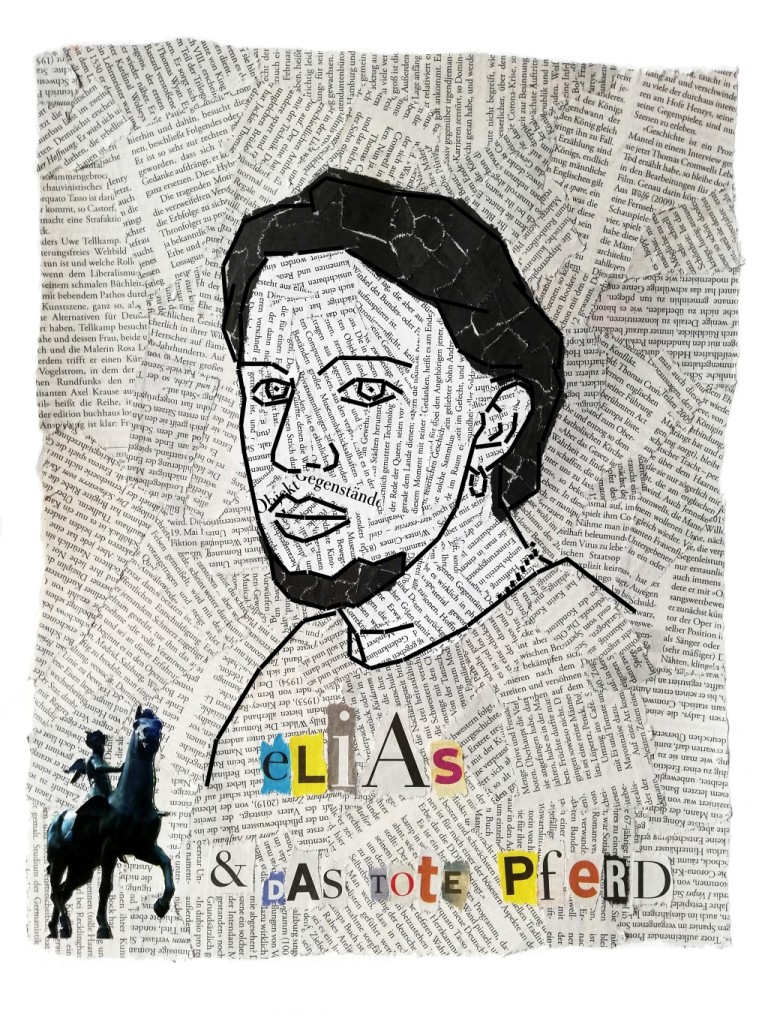

Ich habe zwei dieser toten Pferde, nämlich Paul und Elias bei der OpenStage in der VILLA kennengelernt, in den seligen Zeiten vor Corona. Jetzt haben wir uns mal zum Austausch von Lyrik und einer Flasche Rotwein getroffen. Zwei Porträts sind auch noch dabei herausgekommen. Da reizte es mich, gleich mal zwei Collagen zu gestalten. Und ich bin gespannt auf ihren Lyrikband, den sie bald veröffentlichen wollen.

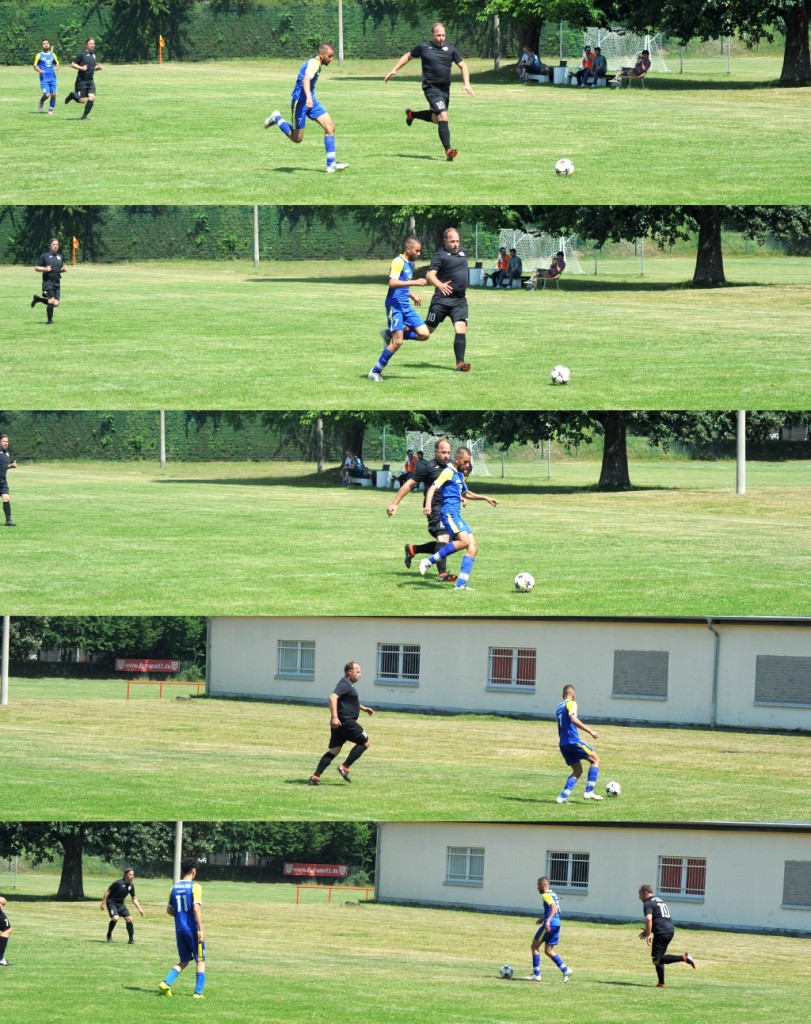

Und drei Vorstufen zu den Bildern: