Heute vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Dass auch Deutschland befreit und nicht nur besiegt wurde, ist seit Richard von Weizsäckers Rede zum 40-jährigen Kriegsende 1985 wohl doch common sense. Tatsächlich ist mir das Thema heute zu groß, um mich darüber auszubreiten. Stattdessen möchte ich das Augenmerk auf eine Merkwürdigkeit am Rande eines anderen Gedenktages lenken, der heute ebenfalls begangen wird – den Weltrotkreuztag.

Heute ist der Geburtstag von Henry Dunant (1828–1910), geistiger Vater der Genfer Konvetion (1864) und Begründer des Internationalen Kommitees vom Roten Kreuz (1876). Für sein philanthropisches Lebenswerk erhielt Dunant 1901 den ersten Friedensnobelpreis. Bereits 1938 wurde entschieden, dass der Geburtstag Henry Dunants ein offizieller Gedenk- und Feiertag der Internationalen Bewegung sein solle. Der Zweite Weltkrieg unterbrach diesen Plan. 1948 konnte schließlich zum ersten Mal gefeiert werden. Seit 1984 unter dem Namen Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag.

Heute ist das Internationale Kommitee unter dem Leidspruch Per Humanitatem ad Pacem (Durch Menschlichkeit zum Frieden) sieben Grundsätzen verpflichtet:

- Menschlichkeit (Humanity, Humanité)

- Unparteilichkeit (Impartiality, Impartialité)

- Neutralität (Neutrality, Neutralité)

- Unabhängigkeit (Independence, Indépendance)

- Freiwilligkeit (Voluntary Service, Volontariat)

- Einheit (Unity, Unité)

- Universalität (Universality, Universalité).

Der Internationalität wegen möchte ich die Bewegung, die hinter dem heutigen Tage steht, gerne noch einmal dreisprachig vorstellen:

Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung

International Red Cross and Red Crescent Movement

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Das Rote Kreuz auf der Flagge ist nicht direkt durch das christliche Kreuz motiviert. Es ist die Inversion der Schweizer Flagge. Die Schweiz ist – mit nur geringfügigen Unterbrechungen – bereits seit 1647 der Neutralität verpflichtet. Als Europäer mag man sich kein besseres Zeichen für eine Hilfsorganisation denken. Da aber in den überwiegend moslemischen Ländern das Kreuz nicht erwünscht war, wurde der Rote Halbmond geschaffen.

Es gibt weitere offizielle und inoffizielle Symbole von Hilforganisationen, die aus der jeweils vorherrschenden Religion des Landes abgeleitet wurden, z.B. der Rote Davidstern oder (nicht als Teil der internationalen Organisation) die Rote Swastika. Es gibt auch den Vorschlag, eine Raute als neutrales Symbol übergreifend zu verwenden und sie Roter Kristall (Red Crystal, Cristal Rouge) zu nennen. In allen drei Sprachen bliebe die Abkürzung RK (bzw. RC, CR) zum alten Namen erhalten.

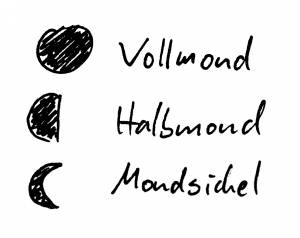

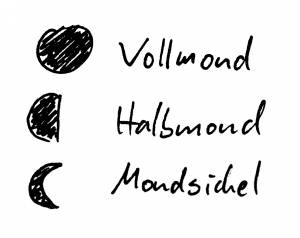

Mit dem Kreuz habe ich keine Probleme, nicht als religiöses Symbol und auch nicht als invertiertes Schweizer Kreuz. Aber mit dem Halbmond tue ich mich schwer. Nicht des Bezugs zum Islam wegen, sondern weil es schlicht und einfach kein Halbmond ist. Das muss doch mal jemandem aufgefallen sein. Sicherheitshalber habe ich ein Bild gezeichnet, welches Vollmond, Halbmond und eine Mondsichel zu unterscheiden hilft.

Es müsste also korrekt Rote Mondsichel heißen. Aber wie ist es mit den anderen beiden Sprachen, Englisch und Französisch? Die Mondsichel heißt im Englischen crescent und im Französischen croissant. Beide Wörter stammen vom Lateinischen crescere für wachsen, entstehen. Und das ist auch wieder falsch; denn die Mondsichel des Roten Halbmonds ist ein abnehmender Mond.

Es müsste also korrekt Rote Mondsichel heißen. Aber wie ist es mit den anderen beiden Sprachen, Englisch und Französisch? Die Mondsichel heißt im Englischen crescent und im Französischen croissant. Beide Wörter stammen vom Lateinischen crescere für wachsen, entstehen. Und das ist auch wieder falsch; denn die Mondsichel des Roten Halbmonds ist ein abnehmender Mond.

Christian Morgenstern hat in seinen Galgenliedern mit dem Gedicht Der Mond den deutschen Schülern eine Merkhilfe für den Astronomieunterricht geschenkt:

Als Gott den lieben Mond erschuf,

gab er ihm folgenden Beruf:

Beim Zu- sowohl wie beim Abnehmen

sich deutschen Lesern zu bequemen,

ein a formierend und ein z –

daß keiner groß zu denken hätt’.

Befolgend dies ward der Trabant

ein völlig deutscher Gegenstand.

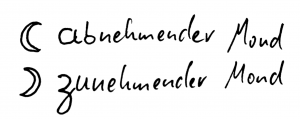

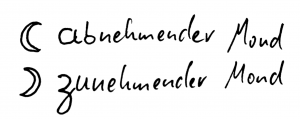

Damit dieses Gedicht als Merkhilfe funktioniert, muss man das Z allerdings auf alte Weise schreiben. Auch dafür habe ich eine kleine klärende Grafik angefertigt:

In der Musik kennen wir anschwellende Töne (crescendo) und abschwellende Töne (decrescendo). Im Englischen spricht man aber von einem waxing oder increasing crescent (zunehmende Mondsichel) und einem waning oder decreasing crescent (abnehmende Mondsichel). Man ahnt bereits, dass increase die gleiche etymologische Wurzel hat wie crescent, was die Formulierung noch aberwitziger macht. In der Heraldik, so lese ich, unterscheidet man auf Englisch auch increscent und decrescent. Aber der Rote Halbmond ist als Symbol doch Gegenstand der Heraldik.

In der Musik kennen wir anschwellende Töne (crescendo) und abschwellende Töne (decrescendo). Im Englischen spricht man aber von einem waxing oder increasing crescent (zunehmende Mondsichel) und einem waning oder decreasing crescent (abnehmende Mondsichel). Man ahnt bereits, dass increase die gleiche etymologische Wurzel hat wie crescent, was die Formulierung noch aberwitziger macht. In der Heraldik, so lese ich, unterscheidet man auf Englisch auch increscent und decrescent. Aber der Rote Halbmond ist als Symbol doch Gegenstand der Heraldik.

Den Franzosen muss ich bei ihrer Inkorrektheit doch eines zugutehalten: Wenn ich Croissants esse, egal in welcher Ausrichtung sie auf dem Teller liegen, verschwinden diese ziemlich schnell, aber ich werde ein Zunehmender.