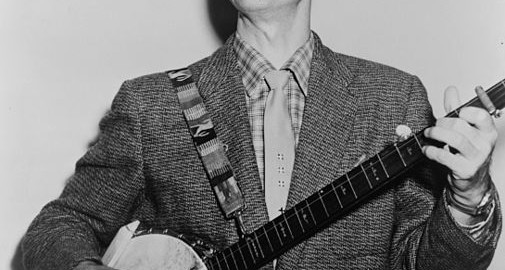

Gestern starb der kanadische Ausnahmemusiker und Songwriter Robbie Robertson mit 80 Jahren. Am 5. Juli 1943 in Toronto als Sohn eines jüdischen Immigranten und einer Mowak-Cayuga-Indianerin geboren, ließ er sich früh von der Musik inspirieren, die er im Six-Nations-of-the-Grand-River-Reservat kennenlernte. Ab 1960 spielte er Gitarre bei The Hawks, die sich später zu der legendären The Band umbenannte.

1965 war The Band die Band, die Bob Dylan auf dem Newport Folkfestival bei der Elektrifizierung seiner Musik unterstützte. Eine Zeit lang galten sie gar als die lauteste Band der Welt. Das stieß damals nicht überall auf Gegenliebe, wird aber musikhistorisch heute als ein kaum zu überschätzender Wendepunkt betrachtet.

Ich persönlich liebe die Alben aus der Kollaboration von Dylan & The Band ganz besonders. Der von Martin Scorsese gedrehte Film über das Abschiedskonzert von The Band – The Last Waltz zu Thanksgiving 1976 (der Film erschien 1978) gehört für mich zu den besten Konzertfilmen bzw. Bandporträts überhaupt.

Ich finde gerade nicht die richtigen Worte, um meinen Respekt und meine Bewunderung für Robbie Robertson auszudrücken; deshalb muss eine einfache Top-Five-Liste seiner besten Songs reichen:

- The Shape I’m In – Der Song von 1970 war auch auf dem gemeinsam mit Dylan herausgebrachten Livealbum Before the Flood von 1974. So habe ich das Lied auch kennengelernt.

- The Night They Drove Old Dixie Down – Für einen aufmerksamen deutschen Beobachter der Populärmusik ist dieses Lied eingefärbt von Juliane Werdings Umdichtung Am Tag als Conny Kramer starb oder die Parodie der Goldenen Zitronen, in der Thomas Anders sein Leben lässt. In den USA überdeckte Joan Baez mit ihrer poppigeren Version das Original, weshalb die Band selbst ihr Lied nicht mehr so recht spielen wollten. Heute wird der Text kritisiert, da er aus der Sicht eines Südstaatensoldaten geschrieben ist und sich nicht eindeutig gegen die Sklaverei stellt.

- Up on Cripple Creek – Vom zweiten Album 1969 ist es ein typischer Band-Song, verwurzelt im US-amerikanischen Süden, geschrieben dennoch von einem Kanadier.

- The Weight – Das erste Album 1968 hieß Music from Big Pink. So wurde das Haus genannt, in dem Dylan & The Band viele ihrer gemeinsamen Songs aufgenommen hatte. The Basement Tapes erhielten ihren Namen vom selben Gebäude. Der Rolling Stone platziert diesen Song auf 41 von 500 Greatest Songs of All Time.

- Dry Your Eyes – 1976 war nicht nur das – vorläufige – Ende von The Band, es war auch das Erscheinungsdatum des besten Albums von Neil Diamond, das Robbie Robertson produziert hat. Dry Your Eyes haben sie für das Album gemeinsam geschrieben und auch beim Abschiedskonzert The Last Waltz gemeinsam vorgestellt.

Rest in Peace, Robbie Robertson!